«Я каждый день смотрю на большую фотографию 1934 года: на ней мама, папа, старшая сестра и я. Как же жаль, и больше всех — отца. Его в 39 лет расстреляли после пыток в бутырской тюрьме как врага народа. Врагом народа он не был», — рассказывает Виктор Василенко. Когда Виктору было пять лет, его отправили в детский дом Пензы. Это произошло после того, как отца обвинили в контрреволюционной деятельности, а у семьи отобрали московскую квартиру.

С 1991 года у жертв репрессий есть право получения социального жилья там, где жили их семьи до политических преследований. Правда, до декабря 2019-го закон не работал, а теперь по решению Конституционного Суда репрессированным предлагают дожидаться своей очереди наравне с обычными льготниками — в среднем по 20–30 лет.

Права детей ГУЛАГа в судах отстаивает старейшая правозащитная организации России — «Международный мемориал» (признана на территории РФ иноагентом). Сейчас её и правозащитный центр с тем же названием по иску генпрокуратуры ликвидируют. Причина — нарушение закона об иноагентах и подозрение в оправдании терроризма и экстремизма.

Виктор Василенко, чьих родителей репрессировали в 1937 году, рассказал «Базе» свою историю жизни после репрессий.

Жизнь в Москве, арест и расстрел отца

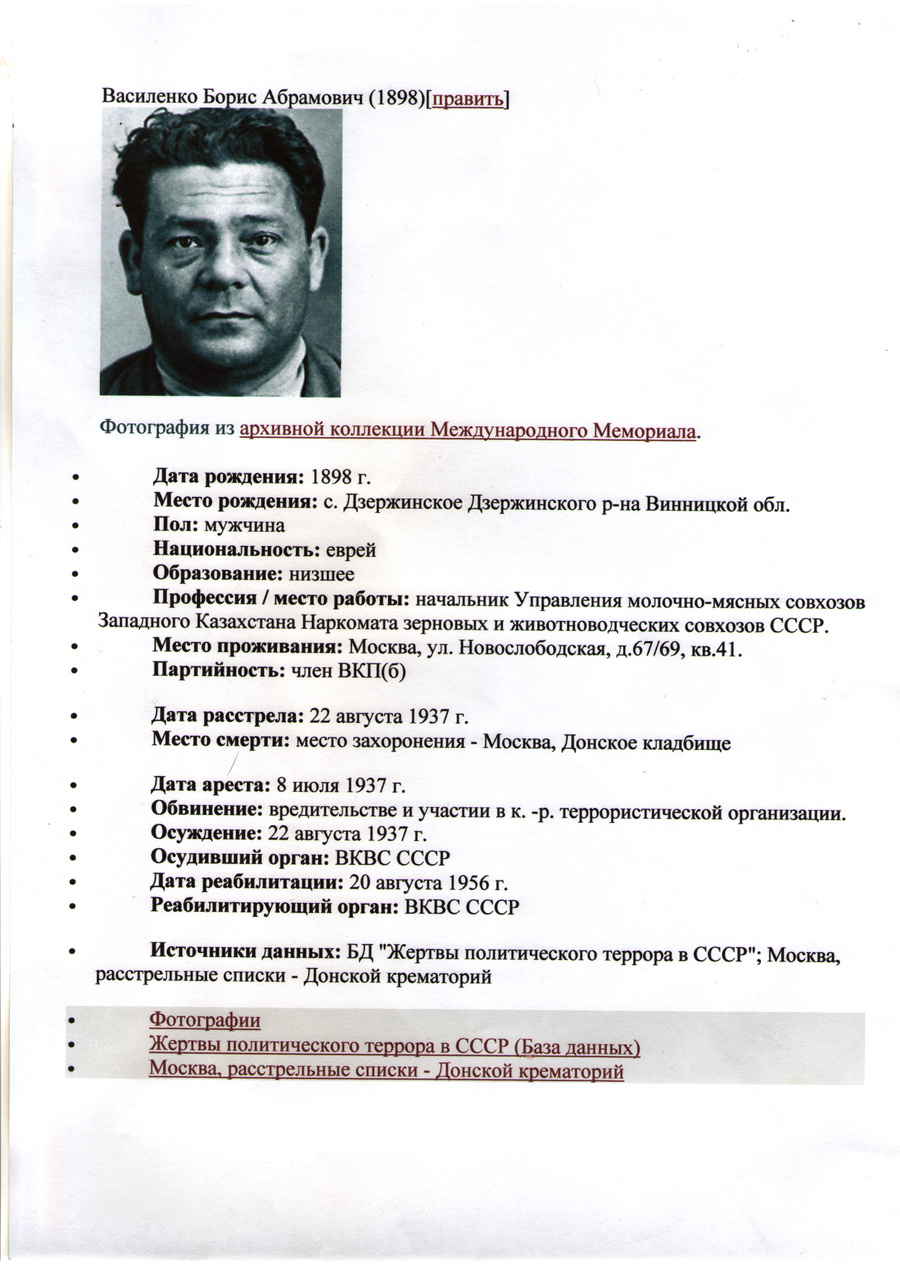

Я родился 3 декабря 1931 года в Москве, мой отец был членом коллегии наркомата совхозов СССР, мама не работала по состоянию здоровья. Жили мы на улице Новослободской, 67\69. Отец редко бывал дома, но когда он появлялся — это всегда был праздник. График работы был сложным: он часто бывал в командировках, задерживался по ночам, но все же у нас была прекрасная счастливая семья: мама, папа старшая сестра и няня. Всё было хорошо, я был маленьким, поэтому о проблемах в стране просто не знал.

В июле 1937 года отца арестовали по ложному обвинению — повальная статья, по которой арестовывали сотни тысяч людей. Тогда достаточно было написать анонимку, и уже всё — обвинение в контрреволюционной деятельности. Так и отца обвинили в заговоре против власти, которой он посвятил большую часть своей жизни с самых юных лет. Он был начальником главного управления, кто-то донес на наркома, его арестовали, а потом, раз нарком враг народа, значит и все остальные под его руководством — тоже.

Сразу после ареста (мы жили в четырёхкомнатной квартире) у нас забрали три комнаты, мы втроём (с сестрой и мамой) переместились в одну, няню отпустили. Утром 22 августа отцу объявили приговор: высшая мера наказания — расстрел. Сразу же после приговора его привели в исполнение.

Узнали мы это не сразу. Однажды, когда мама передавала передачки, ей сообщили, что отца приговорили к 10 годам лишения свободы без права переписки. Это в то время означало расстрел. Потом уже стало известно, что в Бутырской тюрьме их ещё и пытали.

Репрессированный Борис Василенко, отец Виктора

Через месяц 20 сентября в 4 утра к нашему дому подъехало два воронка (так называли чёрные машины, в которых перевозили арестованных), постучали к нам в дверь и сказали собираться. Я сразу вцепился в маму. Помню — слёзы, истерика, но офицер оторвал меня, разнял нас и отправил в разные машины.

В следующий раз я увидел маму только через 8 лет. Её отправили в лагерь для жён врагов народа — Темлаг на станции Потьма (Темниковский исправительно-трудовой лагерь в Мордовии. — Прим. ред.). А нас — сначала в детский спецприёмник у Даниловского монастыря, а оттуда — в детский дом Пензы.

Детский дом, война и первая работа в 12 лет

Через 2–3 часа после расставания с мамой мы с сестрой уже на поезде под конвоем ехали в Пензу. Там был специальный детский дом для детей врагов народа. Сестре было 14, мне — пять, нас разместили в разные корпуса. Там мы пробыли год — помню, что часто болел.

К концу 1938 года все детские дома были переполнены, и Сталин издал постановление, разрешающее родственникам или друзьям забирать детей из детских домов. Меня забрал родной брат матери — дядя, сестру — семья старых друзей отца. Все мы переехали в Киев. Мы жили в разных семьях, но всегда виделись. Маме писали раз в месяц , чаще было нельзя.

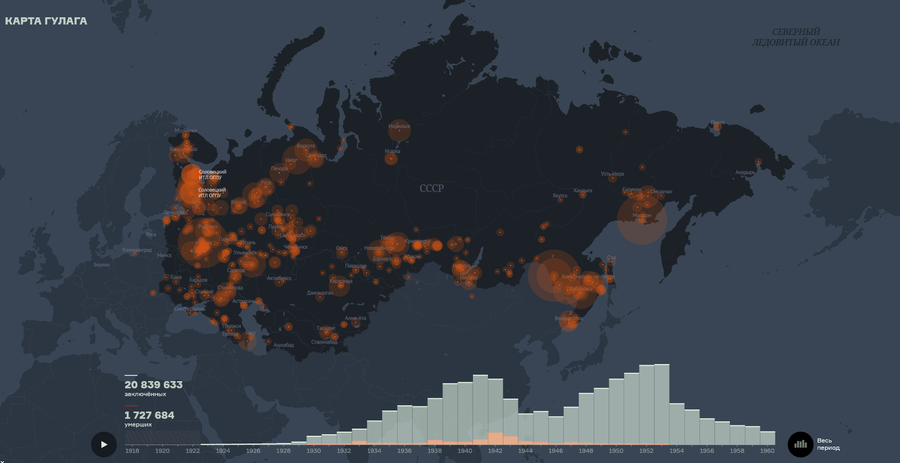

Карта: Музей истории ГУЛАГа

Там, в Киеве, я и встретил войну. Взрослые ушли на фронт на второй день, сразу из военкомата. В августе умер дядя. А когда немцы подошли к Киеву, мы с сестрой решили бежать. Бежали куда глаза глядят. Поезд привез нас в Ленинградскую область, станция «Котово».

Там мы плохо жили, голодали. Я в школу ходил, точнее, учился заочно — ходить было не в чем. Сестра работала, но платили какие-то копейки. Зато по карточкам мне, как иждивенцу, полагалось 400 граммов хлеба в день, а ей, как служащей, — 600 грамм. Кроме этого хлеба, у нас ничего и не было.

Тогда в Котово организовали детдом для детей, вывезенных из Ленинграда по дороге жизни. Мне было 10 лет, я был уже самостоятельным и попросился в этот детский дом — там хотя бы кормили и одевали. Провёл там два года, это меня спасло.

В 1944 году мы решили вернуться в Киев, но из-за войны не получилось, поэтому совершенно случайно попали в глухое село в Полтавской области. Нам повезло: попался хороший мужик — председатель колхоза, обоих взял на работу. И в свои 12 лет я уже заработал за лето мешок пшеницы, это нас выручило. Мы посадили картошку, была мука, уже не голод!

Работать было тяжело, но я успевал учиться, почему-то сразу понял, что без образования я в этой жизни никто. Правда, приходилось скрывать, что я сын врага народа. Говорил, что отец умер, а мама тяжело больна, находится на лечении в больнице. Все верили. Или делали вид. В этом селе мы встретили День Победы.

А в 1946 году приехала мама.

Реабилитация и борьба за свои права

Почти сразу, как приехала мама, мы переехали в Западную Украину. Там в глухом селе Волынской области я окончил 10 классов и, собрав заработанные на подработках деньги, поехал в Москву поступать в университет. В 1955 поступил в МЭИ [Московский энергетический институт] в Лефортово, а после выпуска по распределению уехал в Сталинград на металлургический завод. Тут я и остался, встретил свою жену. Сейчас у меня уже правнук учится на первом курсе.

В 1956 отца и маму реабилитировали (отца — посмертно), ей дали пенсию и маленькую комнату в Москве. Там её парализовало, и в 1968 году она умерла. Сестра обручилась с солдатом ВОВ и осталась с ним в Ленинграде. Умерла в 2002 году.

Изо всех, кто изображён на этом фото, я остался один.

Виктор Василенко с семьёй

Когда «Мемориал» (признан в РФ иноагентом) начал помогать жертвам репрессий в движении дел о возвращении им квартир, я на них вышел. Они родоначальники всего этого.

И ведь сами квартиры-то нам не нужны. В нашей давно живут какие-то люди, наверное, даже не одни хозяева сменились, не знаю, не интересовался никогда. Нас насильно выселили, обвинили в предательстве Родины, затем признали, что это ложь, — верните хотя бы минимум, это будет честно.

Сейчас нас, московских [жертв политических репрессий], осталось чуть больше ста. Больше нет уже. Мы последние, мне уже 90 лет, и остальным не меньше. Очень старые люди, в очереди стоять мы не можем, мы умрем. А они [правозащитники] благородные дела делают. Если их ликвидируют, нами никто не будет нами заниматься. Какие они агенты! Они защитники!

***

Оба «Мемориала» — и историческое общество, и правозащитный центр — признаны в России иноагентами ещё в 2014 и 2016 году. 11 ноября Генпрокуратура подала в Верховный суд РФ иск о ликвидации «Международного Мемориала». 25 ноября прошло первое заседание: организацию обвиняют в нарушении Конвенции о правах человека, Конвенции о правах ребёнка, Международный пакт о гражданских и политических правах и Всеобщую декларацию прав человека — из-за отсутствия маркировки статуса организации в нескольких публикациях, за что ранее общество заплатило штрафы. Следующее заседание назначено на 14 декабря.

Прокурор города Москвы подал административный иск в Московский городской суд о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал» (тоже признан иноагентом). 23 и 29 ноября прошли предварительные слушания, и в результате досудебное рассмотрение дела продлили до 16 декабря.