В конце XIX века развитые государства отчаянно нуждались в транспортной революции. К этому моменту самые населённые города выросли до внушительных масштабов: в одном лишь Лондоне на рубеже XIX и XX столетий жили больше 6 миллионов человек. Перемещение по крупному городу, конечно, сложно представить без быстрого транспорта. Именно эту роль и выполняли конные экипажи. Вместе с ними в мегаполисы пришли тонны навоза, мухи, а также инфекционные заболевания. Современники полагали, что через 50 лет такого положения дел города буквально утонут в экскрементах.

Возможно, так и случилось бы, но человечество спас технический прогресс. В 1885 году немецкий инженер Карл Фридрих Бенц запатентовал первый в истории серийный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, а в начале XX века люди уже спешно пересаживались на новые самоходные повозки. Впрочем, конкуренцию конным экипажам составили не только автомобили с бензиновым двигателем, к которым мы привыкли сегодня. Уже тогда в сражение за рынок вступили электромобили — и дебаты об их достоинствах растянулись на всё столетие.

Benz Patent-Motorwagen. Источник: Mercedes-Benz Public Archive

Война машин

Во второй половине XIX века нужда в подходящем для современности транспорте назрела как никогда. Население как крупных, так и развивающихся держав стремительно увеличивалось, а люди активно перемещались по их территории. В 1857-м году газета New York Times писала, что «за немногими исключениями улицы представляют собой массу вонючей, отвратительной грязи, скопления которой порой достигают такой высоты, что мешают проезду транспортных средств». Навоз пытались убирать: складывали на свалках и рядом с конюшнями. Такие места концентрации отбросов превращались в удобную среду для размножения мух. И в то же время развивались сети железных дорог, благодаря чему жители глубинки смогли быстро и дёшево добираться до региональных центров или даже столиц.

Наконец, между 1870 и 1900 годами количество лошадей в американских городах выросло в четыре раза, в то время как человеческое население увеличилось всего лишь вдвое. К началу века в Великобритании на десятерых человек приходилась одна лошадь, а в США — одна лошадь на четверых. Чтобы обеспечить «транспорт» сеном и овсом, требовались огромные площади сельскохозяйственных угодий, и в результате пространства для выращивания обычных продуктов становилось меньше.

Сторонникам прогресса решение казалось очевидным: пора бы избавиться от лошадей и заменить их самодвижущимися транспортными средствами, известными в то время как безлошадные повозки. Сегодня мы называем их проще — «автомобили».

Неудивительно, что появление автотранспорта поначалу приняли с большим энтузиазмом. Считалось, что переход на автомобили разом решит многие существующие проблемы: загрязнение городов, шум, загруженность дорог. Недостатки машин с двигателями внутреннего сгорания — например, сажа, частицы которой могут попасть в органы дыхания, — остались без внимания.

Источник: Wasteless Future

Тем не менее бензиновый двигатель далеко не сразу стал главной альтернативой лошадиной силе. Конкуренцию ему в начале пути составили также паровые и электрические машины. В 1897 году самым продаваемым автомобилем стал электрокар Columbia Motor Carriage производителя Pope’s Manufacturing Company. К 1900 году паровые автомобили вырвались вперёд: компания продала 1681 экземпляр этого типа, 1575 электромобилей и лишь 936 машин с бензиновым двигателем.

Поначалу общество действительно видело в электродвигателе перспективу. В 1894 году инженеры Педро Салом и Генри Моррис даже запустили в Филадельфии службу такси Electrobat, парк которой состоял исключительно из электромобилей. Изобретатели заявляли, что бензиновые двигатели, сконструированные из множества ремней, клапанов, шкивов, «изумительно сложны» и в них постоянно будет что-то ломаться. А вот механизм Салома и Морриса, по их же словам, был устроен проще — и, следовательно, лишён подобных проблем.

В 1897-м Electrobat пришли в Манхэттен. Бизнес Салома и Морриса оказался настолько успешен, что на предприятие обратил внимание нью-йоркский политик Уильям Уитни. Уитни профинансировал дальнейшее развитие бизнеса новаторов: работу службы организовали ещё в нескольких городах, а массовое производство электрокаров наладили в кооперации с Pope’s Manufacturing Company. Совместную венчурную компанию при этом назвали Electric Vehicle Company. Тем не менее очень быстро затея обернулась провалом. EVC обвинили в попытке создать монополию на рынке автотранспорта, а спрос на её услуги не отвечал ожидаемому за пределами Нью-Йорка. Кроме того, далеко не все в отрасли видели в электромобилях будущее — так, журнал «Безлошадный век», ярый защитник машин с бензиновыми двигателями, напал на EVC, производящую электрокары, как на потенциального монополиста.

Зарядка электромобиля, 1919. Источник: Granger Historical Picture Archive/Alamy

Бесконечные финансовые реорганизации и рекапитализации привели к тому, что компанию начали подозревать в мошенничестве. В ходе одного из процессов стало известно, что EVC получила ссуду обманным путём. Почти мгновенно стоимость её акций рухнула с 30$ за до 0,75$, и предприятие потерпело финансовый крах.

Через некоторое время для электромобилей нашли новую нишу — их стали продвигать как доступный транспорт для женщин. Всё потому, что электродвигатель был гораздо проще и надёжнее, чем бензиновый, а электрокары не нужно было заводить вручную, в отличие от первых машин на бензине. Правда, электромобили подходили только для коротких поездок из-за очень ограниченного запаса энергии в аккумуляторе и сложностей с его подзарядкой. Но и это использовали в рекламной кампании как одну из особенностей.

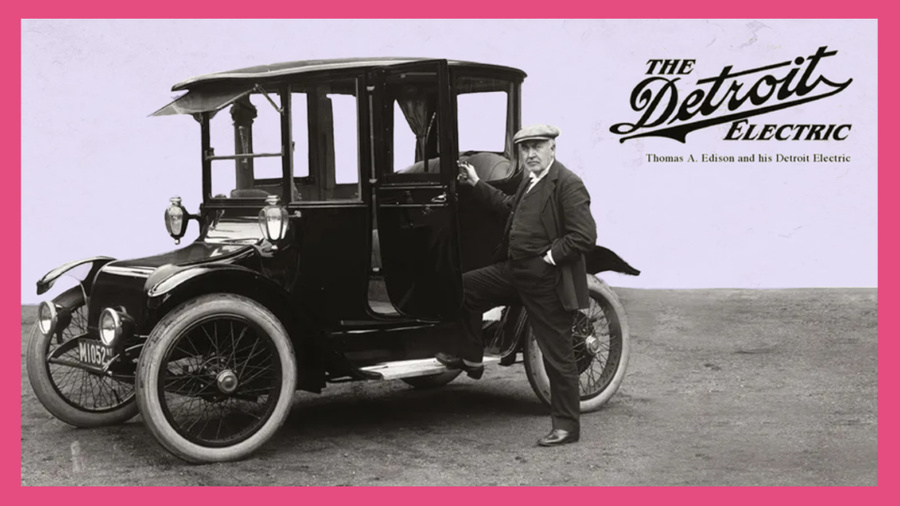

В какой-то момент сам Генри Форд купил для своей жены Клары «дамский электромобиль». Также он совместно с Эдисоном собирался создать собственный электрокар — альтернативу существовавшим тогда громоздким свинцово-кислотным аккумуляторам. Проект развивали на протяжении нескольких лет, но в первой половине 1910-х от него отказались как от излишне сложного.

Такси-электрокар в Нью-Йорке, 1897. Источник: upsbatterycenter

Останется только один

Несмотря на все усилия, электромобили провалились в качестве массового транспорта, причём сразу по нескольким причинам. Сперва не оправдала себя ставка на женщин-водителей, процент которых был ничтожно мал от общего числа владельцев автомобилей, — в Лос-Анджелесе, например, в 1914 году их было всего 15%. Ещё одну проблему создали бензиновые двигатели, которые уже к 1910-м стали даже более надёжными, чем электрические.

Наконец, среди главных причин провала электротранспорта на массовом рынке стало несовершенство технологии. Во-первых, жидкое топливо обеспечивает гораздо больше энергии на единицу массы, чем свинцово-кислотный аккумулятор. Во-вторых, громоздким аккумуляторам такого типа долгое время не могли найти лёгкую и компактную альтернативу. Попытки создать что-нибудь подходящее продолжались на протяжении всего ХХ века, но без особого результата. Покупатели частных автомобилей как тогда, так и сейчас не хотели чувствовать себя ограниченными дальностью хода электромобиля и неопределённостью с подзарядкой батареи.

К тому же важно понимать и контекст времени. По словам историка Гийса Мома, частные автомобили в этот период рассматривались в первую очередь как «машины для приключений», которые предоставляли свободу своим владельцам. При таком видении электромобиль налагал на водителя слишком много ограничений. Они, впрочем, тянулись за аккумуляторами весь век. К примеру, роверы, которые американцы отправляли на Луну в 1970-х, работали от батарей без возможности подзарядки, которых хватило всего на считаные часы службы и несколько десятков километров пути.

Можно было бы ожидать, что электромобили выиграют от беспокойства по поводу экологичности бензиновых машин. Но проблема по-прежнему заключалась в технологии электрокаров, которые практически не продвинулась вперед с 1920-х. Весь прошлый век свинцово-кислотные аккумуляторы оставались тяжёлыми и попросту не могли накопить много энергии. Только в 2003 году энтузиасты Алан Коккони и Том Гейдж представили миру прототипы родстера TZero, который использовал как источник питания 6800 легких литий-ионных батарей. Позже, чтобы реализовать похожую идею в массовом производстве, была основана компания Tesla.

Родстер TZero. Источник: Clean Technica

Новые решения — те же проблемы

Зависимость автомобилей от нефти в XX столетии существенно повлияла на политику и экологию. Рост цен на нефть во время склок США и ОПЕК сказался на стоимости топлива, а также привёл к установлению новых стандартов двигателей — ради экономии. Вместе с тем «нефтяную иглу» нередко считают причиной экономических и политических неурядиц в других государствах.

Но и в случае отказа от бензиновых двигателей эти проблемы никуда не исчезнут. На смену им просто придут другие: к примеру, большую часть кобальта сегодня добывают в Демократической Республике Конго, а затем обрабатывают в Китае. Нетрудно представить разногласия между Китаем и западными странами сродни тем, которые сегодня происходят между потребителями и поставщиками нефти. Возможно, именно поэтому Tesla заключила сделку с одним из ведущих игроков на сырьевом рынке, швейцарской Glencore, чтобы обеспечить бесперебойные поставки кобальта, и начала открывать собственные фабрики по производству батарей, в том числе и в Китае.

С переходом на электромобили не исчезнут и пробки, смертность на дорогах или неэффективность использования однотонного автомобиля для перевозки одного человека до какого-нибудь магазина. Что же касается борьбы с климатическими изменениями, которая стала одним из маркетинговых инструментов для производителей электрокаров, то и здесь нет ничего нового. Ещё в конце XIX века о пагубном влиянии автомобилей на планету предупреждал шведский учёный Сванте Аррениус, а в 1912-м аналогичная тематическая заметка появилась в Popular Mechanics.

Однако предупреждения ни на что не повлияли — сегодня совокупность легковых машин, грузовиков и автобусов остаётся причиной 17% выбросов углекислого газа в атмосферу. И только недавно учёные, политики и активисты начали всерьёз бить тревогу об экологической катастрофе, грозящей планете в следующих десятилетиях. Поможет ли это массово внедрить электрокары и отсрочить катаклизмы, вопрос открытый.