Ответ на любой повседневный вопрос можно найти в Google, написать родственникам — в What's App, а на YouTube можно отыскать видео на любой вкус. Мы привыкли использовать сервисы глобальных корпораций, которые делают жизнь удобней в любой точке мира: документ Google Docs одинаково доступен России, Африке и Азии. Но что если бы от них пришлось отказаться?

Именно так устроен китайский интернет. Местные власти ещё на заре развития Сети установили на пути информации цифровую «стену», или «Великий китайский файрволл». Почти полтора миллиарда китайцев видят интернет, который лишь отдалённо напоминает привычный нам. Они ищут ответы на вопросы в Baidu, делятся новостями в Sina Weibo, общаются с помощью WeChat, а от неправильной информации их защищают сложные алгоритмы и миллионы цензоров.

Источник: Интернет

Запретное письмо

Поначалу интернет в Китае развивался не столь стремительно, как на Западе. Первый в истории государства e-mail был отправлен в 1987-м году, 16 лет спустя после первого в мире. Прокладку магистральных линий между США и Китаем завершили в 1994-м, а ещё через два года доступ к сети появился у ста пятидесяти тысяч китайцев. К тому моменту в США и Европе интернет появился у миллионов людей — набралось достаточно потребителей, чтобы назревали первые «браузерные войны» между крупными корпорациями. Успехи Китая на этом фоне выглядели скромно. И всё же начало было положено: в страну пришли интернет-кафе, коммерческие веб-сайты, появились основы коммерческой сетевой инфраструктуры.

Властям КНР не понадобилось много времени, чтобы оценить, как быстро разлетаются новости по глобальной сети. Пока европейцы обсуждали, нужно ли устанавливать правила распространения информации, в Китае думали, как это делать.

Первый вариант таких правил появился в 1994-м, а спустя три года вступили в силу законы, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение. Среди прочего, чиновники крайне ревностно отнеслись к потенциальному ущербу национальной безопасности, в частности — к призывам заменить социалистическую систему. Среди первых и ярких примеров действия новых законов — дело программиста Лин Хая. Мужчина был арестован 25 марта 1998 года за отправку продемократическому ресурсу из США тридцати тысяч китайских электронных адресов для дальнейшей переписки. В дальнейшем он получил за эту провинность тюремный срок.

Власти Китая изначально воспринимали полную свободу распространения информации как угрозу стабильному развитию государства и сохранению социализма. В том же 1998 году чиновники дали старт проекту «Золотой щит». Функции системы отнюдь не ограничивались цензурой — так, в рамках «щита» власти создали цифровую картотеку, куда удалось внести данные более чем миллиарда китайцев. Цензурный механизм стал лишь важной частью проекта. Его «отцом» часто называют инженера Фан Биньсина. В одном из интервью Биньсин высказал мнение, что появление систем цензуры можно назвать «естественной реакцией на что-то новое и неизвестное».

Источник: YouTube

С момента запуска «Золотого щита» прошло больше двух десятков лет. Созданная китайскими специалистами система исправно отделяет местный интернет от мирового. «Файрволл» прошел через четыре этапа эволюции, от ручной блокировки IP-адресов до автоматического поиска контента по ключевым словам и масштабного противостояния с VPN-сервисами, которое власти ведут с переменным успехом.

Именно в таких условиях формировалась Сеть в КНР: относительно жёсткая цензура со стороны государства, с которой можно было вести борьбу или просто принять как данность.

Их ответ Google

Наличие цензуры не значит, что власти собрались вовсе отобрать у граждан возможность доступа к Сети. Напротив: сегодня в мире больше миллиарда пользователей из Китая. Это больше, чем суммарное население Евросоюза, США и РФ вместе взятых. Благодаря огромной аудитории и подъему экономики китайский рынок оказался выгоден для западных компаний. В ответ на цензуру бизнес чаще пытается изменить продукт под местные требования, а не уходить насовсем.

Так, американская Google пыталась устроиться в Китае начиная с середины 2000-х. Стандартный вариант главного продукта компании тех лет, поисковой системы, не устроил правительство, поэтому разработчики создали местную версию со встроенной цензурой. Но Google.cn фильтровала информацию не так, как хотелось чиновником. В окне результатов поиск открыто сообщал, что часть из них пришлось удалить.

Интерфейс поиска Baidu. Источник: baidu.com

Несмотря на напряжённые отношения с правительством корпорация поддерживала сервис в таком виде вплоть до мощной хакерской атаки в 2010-м. К тому времени склоки с властями дополнила жесткая конкуренция с местным поисковиком Baidu. Угроза безопасности окончательно перевесила чашу терпения корпоративного менеджмента. Google и правительство КНР сошлись в финальной «схватке». Компания отказалась блокировать запросы и пригрозила закрытием службы. Чиновники, несмотря на страх перед последствиями, сделали ставку на местный рынок.

Поиск Google сперва отступил в Гонконг, а в 2012-м окончательно покинул КНР. На его месте прочно обосновалась Baidu, которая сегодня обрабатывает 80–90% поисковых запросов китайцев. Сотрудничество Google и Китая, к слову, нельзя сводить только к поисковой системе. Компания открыла в стране центр по разработке ИИ, а большая часть смартфонов компаний континентального Китая работает на ОС Google Android.

С похожими сложностями столкнулись и другие интернет-корпорации. Так, в Китае заблокирован к Facebook, Twitter, Instagram и некоторым менее популярным сервисам вроде Viber или Discord. Начиная с прошлого года в КНР был закрыт доступ и к самому популярному на ПК магазину видеоигр Steam. Спустя некоторое время разработчики выпустили альтернативную, созданную специально для Китая версию.

Зачастую компаниям, которые были вынуждены покинуть рынок КНР, просто некуда возвращаться. На нишу быстро находятся претенденты среди местных компаний, которые создают продукцию, аналогичную западной, причём с учётом местных реалий.

Источник: Getty Images

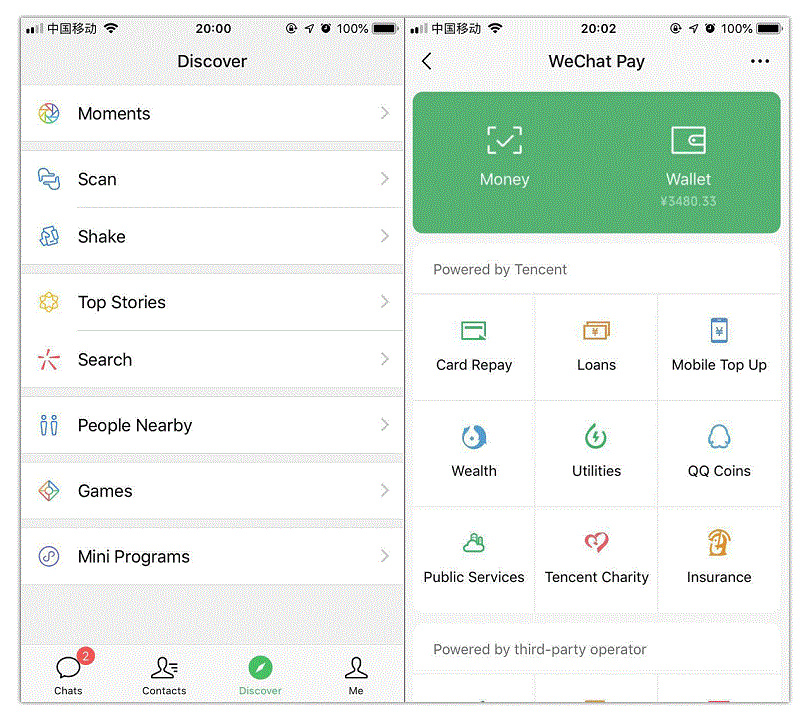

Среди ярких примеров такой политики — WeChat, китайский аналог «Фейсбука» и What’s App с элементами ресурсов вроде российских «Госуслуг». Помимо обычных для социальных сетей возможностей, приложение WeChat для Android можно использовать для разных услуг: оплаты коммунальных счетов, аренды книг в библиотеке, записи в больницу и других задач.

В первой половине 2010-х приложение пытались продвигать за рубежом — в Индии, Южной Америке и других государствах. Но сервис не снискал и доли домашнего успеха, а потому предпочёл отказаться от расширения. Похожим образом сложилась судьба многих популярных в Китае сервисов, вроде аналога Twitter под названием Sina Weibo. Исключением стал только TikTok, который собрал огромную аудиторию на Западе, в том числе и в России.

Разумеется, владеющая WeChat корпорация Tencent и другие местные IT-гиганты вроде Baidu и Alibaba находятся в плотном контакте с чиновниками Коммунистической партии Китая. Представители власти в любой момент могут запросить полную информацию по определённому пользователю или потребовать блокировку определённого ресурса, а возможности оспорить их действия просто не существует.

Китайцы не оставляют попыток обойти установленные правительством ограничения, но получается с переменным успехом. «Отец китайского файрволла» Фан Биньсин в одном из интервью признал, что пользуется на рабочем месте шестью сервисами виртуальных частных сетей, или VPN, для доступа к подцензурным ресурсам, в том числе для теста эффективности системы. VPN пользуются не только частные пользователи, но даже сотрудники транснациональных корпораций, учёные, работники банков. Тем не менее, с приходом ко власти председателя КНР Си Цзиньпина значительно ужесточила политику контроль над сетью, и сегодня у «файрволла» появилось множество инструментов для борьбы с VPN в том числе. Работу «Золотого щита» наладили очень хорошо: так, местные научные сотрудники жалуются, что немалая часть их рабочего времени направлена не столько на исследовательскую деятельность, сколько на попытки достать полезную информацию в обход блокировок.

Интерфейс WeChat. Источник: chinachannel.co

КНР тратит огромные усилия на цензурирование интернета, причём не только в рамках «Золотого щита». В 2013-м году количество цензоров на службе правительства составляло 2 миллиона человек. Эти люди работают как в государственных отделах пропаганды, так и в частных компаниях. Их главная задача — изучение и формирование общественного мнения, то есть анализ комментариев, публикация «правильных» и удаление «неправильных».

Многие эксперты считают, что «Золотой щит» только сдерживает развитие китайской экономики. Вместе с тем, Си Цзиньпин в одном из выступлений заявил, что каждая страна должна иметь право на суверенное развитие информационного пространства.